![]() http://ch.yes24.com/Article/View/20900

http://ch.yes24.com/Article/View/20900

피아니스트 알프레트 브렌델(1931~)을 아시나요? 음대에 지원하는 수험생들이 가장 많이 듣는 음반 가운데 하나가 아마도 브렌델의 것일 듯합니다. 특히 그는 베토벤, 슈베르트, 리스트를 연주한 좋은 음반들을 많이 남겼지요. 흔히 슈베르트 음악의 약점으로 지적되곤 하는 ‘구조적 조형미’를 브렌델만큼 단단하게 ‘재구축’한 피아니스트를 찾아보기가 어렵습니다. 작곡가의 악보에 대해 그가 얼마나 심사숙고하는지는 이미 널리 알려진 사실이지요. 그는 음 하나하나를 허투루 터치하는 법이 없습니다. 곡의 템포는 물론이거나 음 하나하나의 길이와 셈여림까지 엄밀하게 연구해서 실연과 녹음에 임하는 것으로 유명합니다. 그러니 후학들의 존경을 받을 수밖에요. 음대에 지원하는 학생들조차도 그의 연주를 일종의 ‘교과서’처럼 여깁니다.

게다가 브렌델에게는 남다른 미덕이 또 있습니다. 그중 하나는 자신이 떠나야 할 때를 안다는 점이지요. 명성과 돈벌이를 얼마든지 더 유지할 수 있는데도 무대에서 깔끔하게 퇴장한다는 게 생각처럼 쉬운 일이 아닙니다. 알려져 있다시피 그는 2008년 12월 18일, 오스트리아 빈의 무지크페라인 홀에서 마지막 연주회를 치렀습니다. 본인이 언론을 통해 공표했던 은퇴 연주회였지요. 저는 그날 브렌델의 마지막 연주회 소식을 기사로 전하면서 “20세기 후반의 피아노 음악을 이끌어온 거장. 언제나 신뢰할 수 있었던 브렌델의 진지한 피아니즘이 마침내 ‘과거’라는 시간 속으로 떠났다”라고 썼습니다. 솔직히 이 기사를 쓰면서 눈시울이 뜨거웠던 기억이 있습니다. 그 고별연주회는 < The Farewell Concerts >라는 제목의 음반(Decca)으로 나와 있지요. 꼭 들어보시길 권합니다.

또 하나의 미덕은 무엇일까요? 이것은 아직 세상에 널리 알려지지 않은 것인데, 사실은 그가 두 권의 시집을 내놓은 ‘시인’이라는 점입니다. 한국 음악계의 풍토에서는 참으로 상상키 어려운 일이지요. 한국에서는 음악을 연주한다는 게 일종의 ‘기능’처럼 인식되고 있는데다가, 오로지 자기 전공에만 매달리는 것이 당연시되고 있기 때문입니다. 그래서 어떤 유명한 지휘자는 “나는 음악밖에 모른다”는 소리를 입에 달고 삽니다. 바이올리니스트들은 말러의 가곡을 듣지 않고, 성악가들은 그와 반대로 교향곡이나 실내악을 잘 듣지 않는 경우가 흔하디 흔합니다. ‘내 것만 잘 하면 된다’는 식이지요. 물론 모든 연주자가 다 그런 건 아닙니다. 하지만 그것이 일반적 풍토임을 어찌 부정할 수 있겠습니까.

시인의 입에서 흘러나오는 말은 아름답습니다. 하나 단순히 아름답기만 해서는 그에게 ‘시인’이라는 이름을 붙일 수 없겠지요. 우리는 시인의 입에서 흘러나온 간명한 언어에서 사물의 본질을 꿰뚫는 힘을 기대합니다. 그럴 수 없다면 그것은 ‘시인의 말’이 아니겠지요. 오늘 서두에서 브렌델의 얘기를 길게 꺼내는 이유도 바로 그겁니다. 피아니스트이자 시인인 그는 “방랑은 낭만주의의 조건이다”라는 말을 한 적이 있지요. 아주 짧은 언술입니다. 하지만 낭만주의의 요체(要諦)를 이렇게 명쾌하게 꿰뚫는 표현도 별로 없습니다.

< 슈베르트(Franz Peter Schubert) [출처: 위키피디아] >

프란츠 슈베르트(1797~1828)의 음악을 듣기 전에, 브렌델이 했던 그 말을 꼭 기억하시기 바랍니다. 물론 낭만주의에 대해 좀더 길게 설명하자면 아마 이렇게 말할 수 있을 겁니다. 일단, 낭만주의는 19세기 초반에 문을 열었지요. 그것은 문학에서 점화해 음악과 미술로 왕성하게 번져갔습니다. 당시 예술가들은 딱딱한 규칙을 거부했고 자신의 내면에 소용돌이치는 감정에 충실하고자 했지요. 현실보다 몽환을 사랑했고, 스스로를 외로운 존재로 소외시키면서 세상에서 겉돌기를 주저하지 않았습니다.

낭만의 시대였던 19세기에 많은 음악가들이 세상에 나왔습니다. 아마 오늘날 우리가 가장 즐겨 듣는 음악들이 대개 이 시대의 것들일 겁니다. 하지만 슈베르트만큼 낭만의 요체인 ‘방랑’을 대변할 만한 음악가가 또 있을까요? 별로 기억나지 않습니다. 특히 슈베르트는 피아노 음악에서 방랑의 기질을 여지없이 보여줬습니다. 어디로 가야할지 알 수 없는 엉거주춤한 상황에서, 제자리를 빙빙 돌다가 이리저리 부유(浮游)하는 것이 ‘음악적 화자’로서의 슈베르트가 보여줬던 특징이라고 할 수 있지요. 그래서 그의 피아노 음악에는 반복적인 악구와 둥둥 떠다니는 화성들이 빈번히 등장합니다.

<1악장>

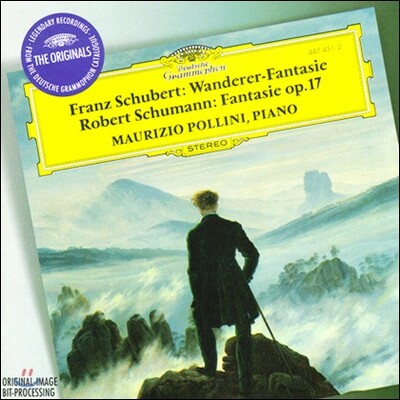

< 방랑자 환상곡 >은 스물다섯 살이었던 1822년에 쓴 곡이지요. 작품의 모티브는 열아홉 살 때 썼던 가곡 ‘방랑자’입니다. “나는 산 저쪽에서 왔다네. 골짜기에는 안개가 끼고 바다에는 물결이 일고 있다네. (중략) 내 꿈꾸는 나라는 어디인가. 찾아도 보이질 않는다네. …나는 힘없이 걷고 있다네. 조금도 기쁨이 없다네. 탄식만이 끊임없이 ‘어디야’ 하고 묻는다네.”

<2악장>

슈베르트는 이 가곡의 선율을 ‘방랑자 환상곡’에서 두번째 악장에서 주제로 사용합니다. 8마디의 선율을 먼저 제시하고, 그것을 계속 변주시키는 방식으로 2악장을 전개하지요. 애잔한 느낌을 풍기는 아다지오 악장입니다.

<3, 4악장>

슈베르트의 음악을 비판적으로 논하는 이들은 “구조적으로 취약하다”라거나 “음악이 장황해서 지루하다”는 평을 내리기도 하지요. 하지만 4개 악장으로 이뤄진 ‘방랑자 환상곡’은 좀 다릅니다. 이 곡은 슈베르트의 작품 중에서는 상당히 구조가 탄탄한 곡으로 평가받습니다. 처음부터 끝까지 슈베르트가 어떤 일관성을 보여주려고 애쓴 기색이 역력하지요. 덕분에 22분가량의 연주가 꽤 긴장감 있게 펼쳐집니다. 특히 이 곡에 아직 익숙하지 않은 분들은 1악장 서두에 등장하는 ‘덤-다-다-덤’의 리듬형(形)을 머릿속에 새겨두시기 바랍니다. 그 기본적인 리듬형이 어떻게 변화하는지를 맛보는 것도 이 곡을 듣는 묘미 가운데 하나입니다.

글/문학수

'내 인생의 클래식 101' 카테고리의 다른 글

| 슈베르트, 피아노 소나타 21번 B플랫장조 D.960 (0) | 2013.01.25 |

|---|---|

| 베토벤, 교향곡 3번 E플랫장조 ‘영웅’(Eroica) (0) | 2013.01.25 |

| 차이코프스키, 교향곡 4번 f단조 (0) | 2013.01.25 |

| 라흐마니노프, 피아노 협주곡 2번 c단조 op.18 (0) | 2013.01.25 |

| 바흐, 골드베르크 변주곡 BWV.988 (0) | 2013.01.24 |