![]() http://ch.yes24.com/Article/View/21288

http://ch.yes24.com/Article/View/21288

‘캐릭터 피스’(Character Piece)라는 말을 아시나요? 우리말로 바꾸자면 ‘성격적 소품’이라고 할 수 있습니다. 낭만의 시대인 19세기에 접어들면서 자유로운 감정의 표현이 피아노 음악의 중요한 화두로 등장하는데, 그것을 가장 잘 드러내고 있는 장르가 바로 ‘캐릭터 피스’라고 할 수 있지요. 소나타와 변주곡 등 고전적 형식에서 벗어난 자유로운 피아노 소품들을 일컫습니다. 아름다운 시적 영감이 두드러질 뿐 아니라, A-B-A의 단순한 3부 형식, 또 선율과 화성이 매우 강조돼 있어서 듣는 이의 입장에서 보자면 쉽고 편안하게 감상할 수 있는 음악에 속합니다.

시대적으로 보자면, 몇 가지 객관적 조건이 캐릭터 피스의 출현을 불러 일으켰습니다. 하나는 ‘피아노’라는 악기의 개량과 발전이겠지요. 과거에 비해 연주하기가 보다 쉬워졌고 음량도 더욱 커졌습니다. 또 하나는 경제적으로 여유 있는 신흥 부르주아지의 성장입니다. 새로운 사회의 중심세력으로 떠오른 부르주아지 중에서 이른바 ‘부자’들이 속속 등장합니다. 그들이 집안에 피아노를 들여놓기 시작하지요. 귀족의 전유물이다시피 했던 음악을 자신들의 교양으로 만드는 것은 신흥 부르주아지들에게 매우 중요한 문화적 목표였습니다. 거기에 또 하나의 조건이 따라붙습니다. 바로 악보 출판의 활성화였습니다. 이런 사회적 조건들이 무르익으면서 음악은 좀더 대중적인 지평을 얻게 됩니다. 넉넉한 집안의 부인이나 딸들은 집안에 독선생(獨先生)을 불러들여 레슨을 받으면서 피아노를 직접 연주하기 시작합니다. 그렇게 아마추어 피아니스트들이 급격히 늘기 시작합니다. 우리의 머릿속에 여전히 자리해 있는 ‘돈 많고 화목한 가정’의 이미지, 예쁘게 차려입은 딸이 피아노를 연주하고 부모가 그 옆에서 흐뭇하게 미소짓는 장면은 그렇게 19세기에 이미 등장했습니다.

그래서 당시의 작곡가들은 악보 출판과 아마추어 연주자들까지도 염두에 둔 짧고 쉬우면서도 아름다운 피아노곡을 많이 썼습니다. 이른바 살롱 문화의 등장도 캐릭터 피스의 유행을 더욱 부채질했겠지요. 한데 캐릭터 피스를 단지 사회적 수요에 의한 것으로만 규정한다면 단견이 될 수도 있습니다. 다시 말해 캐릭터 피스는 작곡가 본인에게도 ‘자유로운 음악’이었다는 점을 기억할 필요가 있습니다. 음악적 형식에서 마음 편하게 벗어날 수 있었다는 것은, 작곡가들에게도 자신의 기질이나 감성을 음악 속에 좀더 투영하게 해줬습니다. 그래서 캐릭터 피스는 거대한 규모의 다른 장르들, 이를테면 낭만주의 시대의 교향곡이나 오페라 같은 장르에 비해 작곡가 개인의 내밀한 심성을 더욱 드러내는 측면이 있습니다.

어떤 작곡가들은 가곡에 제목을 붙이는 것처럼 캐릭터 피스에도 ‘표제’를 달았습니다. 누가 그랬을까요? 멘델스존의 ‘봄노래’, 슈만의 ‘어린이정경’과 ‘트로이메라이’, 리스트의 ‘에스테장의 분수’ 등등 헤아리기조차 힘들 만큼 많습니다. 차이코프스키도 ‘사계’라는 표제를 붙여 일년 열 두달의 정경을 묘사하는 12곡의 캐릭터 피스를 썼습니다. 그런데 표제를 달았다는 것은 작곡의 전제나 목표가 있었다는 뜻으로도 해석할 수 있습니다. 말하자면 어떤 특정한 주제나 소재를 전제했을 가능성이 크다는 얘기입니다.

쇼팽(Fryderyk Franciszek Chopin) [출처: 위키피디아]

서양음악사에서 ‘쇼팽’이라는 두 글자는 피아노 음악 그 자체라고 해도 과언이 아닙니다. 그가 남긴 음악은 약 200곡인데 대다수가 피아노 독주곡이지요. 특히 그는 피아노라는 악기의 ‘새로운 뉘앙스’를 만들어낸 음악가였습니다. 이를테면 건반을 밀고 당기면서 미묘한 분위기를 연출하는 리듬과 악센트, 마치 한편의 영상처럼 드라마틱하게 펼쳐지는 슬라브적 음색, 과감한 조바꿈과 때때로 등장하는 불분명한 느낌의 조성들이 그렇습니다. 그것은 쇼팽 이전의 음악에서는 좀체 맛보기 어려웠던 피아노 음악의 새로운 경지였습니다.

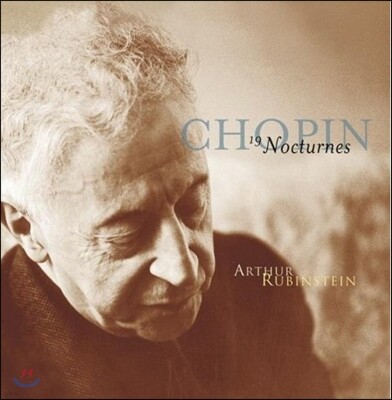

그중에서도 쇼팽은 자신의 ‘녹턴’을 ‘피아노로 부르는 노래’라고 여겼지요. 그는 작곡가로 첫발을 내디뎠던 17살(1827년)부터 세상을 떠나기 2년 전이었던 1847년까지, 거의 평생에 걸쳐 21곡의 녹턴을 썼습니다. 그가 남긴 4곡의 ‘발라드’와 비교하지면, 녹턴은 보다 시적이고 영상적인 반면, 발라드는 어떤 이야기를 품고 있는 경우가 많습니다. 다시 말해 녹턴은 시적이고 발라드는 서사적입니다.

Chopin Nocturne No. 2 (Op. 9) [performed by Yundi Li]

사람에 따라 생각이 좀 다를 수도 있겠지만, 21곡 중에서도 가장 사랑받는 곡은 첫머리에 나오는 1번(op. 9-1)과 2번(op.9-2)일 겁니다. 특히 쇼팽 특유의 센티멘털리즘이 매혹적으로 펼쳐지는 2번은 ‘쇼팽의 녹턴’ 중에서도 가장 대표적인 곡으로 손꼽힙니다. 더불어 5번(op.15-2)과 8번(op.27-2), 10번(op.32-2)도 많은 사랑을 받습니다. 특별한 음악적 설명이 없어도, 그냥 듣는 것만으로 음악적 감흥이 온몸으로 느껴지는 ‘캐릭터 피스’입니다. ‘야상곡’이라는 이름에 걸맞게, 혼자 있는 밤에 들으면 더욱 좋습니다.

글/문학수

'내 인생의 클래식 101' 카테고리의 다른 글

| 쇼팽, 4개의 발라드(Ballades) (0) | 2013.02.22 |

|---|---|

| 슈베르트, 겨울 나그네(Winterreise) D.911 (0) | 2013.02.18 |

| 베토벤, 교향곡 6번 F장조 op.68 ‘전원’ (0) | 2013.02.18 |

| 베토벤, 교향곡 5번 c단조 op.67 (0) | 2013.02.05 |

| 하이든, 현악4중주 제77번 C장조 op.76-3 ‘황제’ (0) | 2013.02.01 |