음악은 정신을 혼미하게 만드는 ‘독약’일까요? 고대 그리스의 철학자 플라톤은 ‘때때로 그렇다’고 했습니다. 그는 음악이 운율과 하모니를 통해 정신을 조화롭게 하고 감정을 순화시키기도 하지만, 지나치게 치우치면 사람을 유약하게 만들 뿐이라고 경고했습니다. 음악을 ‘하찮은 것’으로 여겼던 이 철학자는, 그렇게 나쁜 영향을 주는 음악을 지상에서 영원히 추방해야 한다고까지 설파했지요.

음악에 대한 이 부정적 견해는 19세기 말 러시아의 소설가 톨스토이에게서 다시 발견됩니다. 19세기는 이른바 낭만의 시대였지요. 베토벤 이후 점점 확고해진 음악의 절대성과 신성함이 반론의 여지없이 통용되던 때였습니다. 음악은 “고통스러운 세계에서 구원으로 나아가는 문”(쇼펜하우어)이었고, “나약한 인간을 초인의 경지에 이를 수 있게 하는 통로”(니체)였지요. 톨스토이가 “음악이 인간을 파멸로 이끈다”고 말했던 때는, 바로 이렇게 유럽이 음악을 숭앙하던 시대의 끝자락이었습니다. 그것도 하필이면 낭만의 종주(宗主)로 통했던 베토벤의 음악, 그중에서도 바이올린 소나타 9번 ‘크로이처’가 도마에 올랐습니다.

톨스토이는 59세였던 1887년에 소설 『크로이처 소나타』의 집필을 시작해 2년만에 탈고합니다. 쓰는 시간은 오래였지만 분량은 중편(中篇) 정도에 해당하는 얇은 소설이지요. 기차 안에서 만난 ‘나’와 고지식한 외모의 키 작은 남자 ‘포즈드니셰프’의 대화를 축으로 이야기가 흘러갑니다. 정확히 말하자면 나는 그저 듣는 입장일 뿐, 포즈드니셰프의 독백과도 같은 대사가 소설의 대부분을 차지합니다. 대사가 아주 많은데다가 소설이 그닥 길지 않아서, 맘먹고 손에 잡으면 금세 읽을 수 있습니다.

포즈드니셰프는 아내를 살해한 남자입니다. 치정살인은 “빌어먹을 음악 때문”에 일어났지요. 아내와 다툼이 빈번했던 그는, 아마추어 피아니스트인 아내가 바이올리니스트 트루하체프스키와 소나타를 연습하는 모습을 보고는 불같은 질투에 사로잡힙니다. 파리에서 돌아온 트루하체프스키는 “촉촉한 눈, 미소를 머금은 붉은 입술, 포마드를 바른 콧수염, 최신 유행의 머리 스타일”을 가진 매력남입니다. 아내는 그를 만난 다음부터 얼굴에 생기가 돌기 시작합니다. 적어도 남편인 포즈드니셰프가 보기엔 그랬습니다. 그는 아내와 트루하체프스키가 파티장에서 ‘크로이처’를 함께 연주하는 모습을 보고는, 두 사람이 “음악으로 맺어진 음욕의 관계”라고 확신합니다. “그들은 ‘크로이처 소나타’를 연주했습니다. 처음 나오는 프레스토를 아세요? 이 소나타는 정말 무시무시합니다. 음악이 영혼을 고양시킨다는 건 헛소리이고 거짓말입니다. 음악은 영혼을 자극할 따름입니다. 에너지와 감정을 끌어올려 파멸로 이어지게 합니다.”

톨스토이 본인의 생각도 그랬던 것 같습니다. 그는 『크로이처 소나타』의 후기에서 자신도 같은 의견임을 밝혔습니다. 또 소설 속의 여러 묘사를 통해서도 포즈드니셰프라는 인물에 작가 스스로의 모습이 상당히 투영됐음을 어렵지 않게 짐작할 수 있지요. 낭만적 음악에 대한 이 극단의 회의는 아마도 톨스토이의 오래된 음악 편력에서 비롯했을 것입니다. 그는 음악을 들으며 눈물을 흘리던 지독한 애호가였고, 전문가 뺨치는 실력을 갖춘 피아니스트이기도 했으니까요. 게다가 점점 힘들어지고 있던 본인의 결혼생활이 소설 속에 오버랩되고 있다는 해석도 가능합니다. 톨스토이는 34세였던 1862년에 16세 연하의 소피아 안드레예브나 이슬레네프와 결혼했지요. 소피아는 사실 ‘악녀’라고 할 만한 여인은 아니었습니다. 다만 톨스토이와 그녀의 성격적 차이가 극심했던 것만은 사실인 것 같습니다. 톨스토이는 결혼생활 15년을 넘기는 시기에 썼던 『크로이처 소나타』에서 주인공의 입을 빌어 이런 말을 합니다. “평생을 한 여자 또는 한 남자만 사랑하다는 것은 양초 하나가 평생 탄다는 것과 다를 바 없습니다.”

음악 때문에 빚어진 치명적인 사랑은 헝가리의 작가 산도르 마라이(1900~1989)의 『열정』에도 등장합니다. 『크로이처 소나타』보다 반세기쯤 후 쓰인 이 소설도 역시 독백체입니다. 문장이 매우 아름다워서 읽고 또 읽어도 향기가 사라지지 않는 소설이지요. 주인공 헨릭은 형제와도 같았던 친구 콘라드가 자신의 아내 크리스티나와 연인 관계임을 깨닫고 배신감에 휩싸입니다. 콘라드와 크리스티나를 맺어줬던 불륜의 끈도 역시 음악이었습니다. 아내와 친구의 배신에 절망한 헨릭은 오두막에 칩거하고 크리스티나는 자살로 생을 마감하지요. 콘라드는 어딘가로 종적을 감춥니다. 헨릭은 그렇게 연기처럼 사라진 친구를 내내 기다리면서 노년을 맞습니다. 그리고 41년 후에 나타난 친구 앞에서 이렇게 말하지요. “자네와 크리스티나 사이에서 음악은 서로를 묶어주는 끈이었어. 나는 그 사이에서 끝내 고독했네. 음악은 자네와 크리스티나에겐 말을 했네. 나하고 대화가 끊겼을 때도 자네 두 사람은 서로 얘기를 할 수 있었다네. 나는 음악을 증오한다네.”

자, 오늘은 2주 전에 들었던 베토벤의 바이올린 소나타 5번 ‘봄’에 이어서 9번 ‘크로이처’를 듣겠습니다. 톨스토이가 “영혼을 자극하는 음악”이라 평했던 ‘크로이처’는 베토벤이 남긴 10곡의 바이올린 소나타 중에서도 가장 빈번히 연주되는 곡이지요. 베토벤이 ‘걸작의 숲’으로 성큼 들어섰던 1802년 가을부터 이듬해 봄까지, 그러니까 ‘하일리겐슈타트의 유서’ 직후에 쓰인 곡입니다. 베토벤의 음악적 생애에서 커다란 전환점을 드러내는 교향곡 3번 ‘영웅’과 거의 동시에 작곡됐지요. 바이올린이 확실하게 전면에 나서지 못하고 주춤거리던 기존 스타일에서 벗어나, 피아노와 바이올린이 대등하게 어울리면서 때로는 격렬하게 충돌하는 장면을 그려내고 있는 걸작입니다. 다시 말해 이 곡은 베토벤이 기존에 썼던 바이올린 소나타들보다 한층 드라마틱합니다. 아마 그래서 톨스토이에게 소설적 영감으로 작용했을 가능성이 큽니다. 애초에는 베토벤이 당대의 명 바이올리니스트였던 브릿지타워를 염두에 두고 작곡했고 이 바이올리니스트가 초연까지 했습니다. 한데 초연 직후에 무슨 이유에서인지 베토벤과 그의 사이가 심각하게 틀어졌다고 전해집니다. 일설에는 여자 때문이었다는 얘기가 있습니다. 어쨌든 베토벤은 브릿지타워와의 관계를 단절하고 프랑스 출신의 또 다른 바이올리니스트 루돌프 크로이처(1766~1831)에게 이 곡을 헌정하지요. 그래서 ‘크로이처 소나타’라는 이름을 얻습니다.

[출처: 위키피디아]

이 곡은 아다지오 소스테누토의 서주로 시작하지요. 제가 얼마 전에 펴낸 책의 제목과 같습니다. ‘느리게, 한음 한음을 깊게 눌러서’라는 뜻입니다. 그러다가 19번째 마디에서부터 프레스토로 격렬하게 달려 나가기 시작합니다. 톨스토이가 소설 속에서 “빌어먹을!”이라고 칭했던, 아내와 트루하체프스키의 뜨거운 정사를 연상할 수밖에 없었던 바로 그 장면이지요. 이어서 잠시 온화한 선율, 그러다가 다시 불안한 느낌이 유령처럼 떠도는 빠른 악구들이 댓구처럼 펼쳐지지요.

반면에 2악장은 우아하면서도 낭만적인 분위기로 가득합니다. 아름다운 선율의 주제를 제시하고 그것을 네차례 변주하는 악장이지요. 특히 피아노가 짧은 리듬을 이끌고 나가는 두번째 변주, 바이올린이 32분음표로 잘게 쪼개지는 선율을 연주하는 장면이 인상적입니다. 이어서 펼쳐지는 파가니니풍의 변주도 완전히 귀를 사로잡습니다. 피아노와 바이올린이 펼쳐내는 세밀한 테크닉, 그 서정적인 공명(共鳴)에 귀를 기울여 보시기 바랍니다.

마지막 3악장은 빠르고 격렬한 프레스토 악장이지요. 피아노가 둔중한 으뜸화음을 쾅하고 짚으면서 시작합니다. 저는 이 마지막 악장을 ‘파국의 피날레’로 설명하곤 합니다. 톨스토이적으로 묘사하자면, 치명적인 사랑에 빠진 연인들이 브레이크 없는 차를 타고 질주하는 격이지요. 그 질주는 점점 고조되다가 마지막 장면 직전에 잠시 숨을 고릅니다. 하지만 아주 잠시입니다. 다시 액셀을 밟고 달려 나갑니다. 그러다가 갑자기 추락하는 느낌으로 곡이 끝납니다. 이 곡은 그렇게, 낭떠러지로 뚝 떨어지는 느낌으로 마지막 방점을 찍습니다.

글/문학수

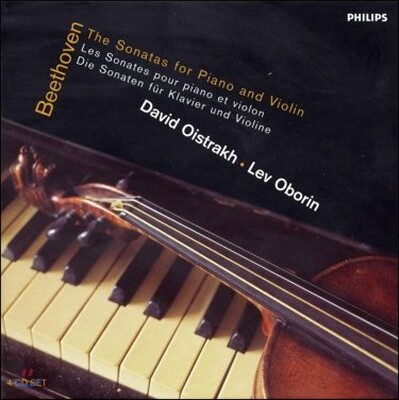

p.s. 2주 전에 베토벤의 바이올린 소나타 5번 ‘봄’을 설명하면서 추천했던 음반들을 이번에도 다시 추천목록에 올려놓습니다. 3종의 음반 모두 9번 ‘크로이처’를 함께 수록하고 있습니다.

'내 인생의 클래식 101' 카테고리의 다른 글

| 슈베르트, 현악4중주 ‘죽음과 소녀’ (0) | 2013.05.13 |

|---|---|

| 바흐, 마태수난곡 BWV 244 (1) | 2013.05.03 |

| 무소르그스키, 전람회의 그림(Pictures at an Exhibition) (0) | 2013.04.29 |

| 베토벤, 바이올린 소나타 5번 F장조 Op.24 ‘봄’ (0) | 2013.04.29 |

| 하이든, 현악4중주 78번 B플랫장조 Op.76-4 '일출' (0) | 2013.04.23 |